気づかない変化を早めに見つけよう

うちの子はまだまだ元気だから大丈夫。

そう思っていても、シニア期に入ったわんこの体の中では、少しずつ変化が始まっています。

我が家では、7歳を過ぎたころから毎年「健康診断」を受けるようにしました。

きっかけは、最初の子が腎臓の病気を患ったこと。

そして、シニア期の入り口である7歳という年齢でした。

その時に経験した多くの葛藤と悲しみから、

「治療よりも予防」「早期発見の大切さ」を心から痛感しました。

だからこそ、今は何よりも健康診断を大切にしています。

元気に見えても、健康診断は“今の状態を知るための大切な時間”。

それは、これからも穏やかに暮らしていくための小さな約束のように感じています。

健康診断の3つのメリット

シニア犬の健康診断には、大きく3つのメリットがあります。

病気の早期発見

腎臓・肝臓・心臓などの内臓の不調は、見た目では気づきにくいものです。

症状が出る前に気づくことができれば、治療やケアの選択肢が広がります。

「いつもの状態」を記録できる

健康な時のデータを持っておくことで、

次の検査結果を見たときに「少し変わったね」と判断しやすくなります。

かかりつけ医との信頼関係づくり

定期的に診てもらうことで、獣医さんが「この子のいつもの様子」を理解してくれます。

いざという時にも安心して相談できる関係ができます。

我が家の健康診断ルーティン

うちでは、だいたい年に1回、秋ごろに健康診断を受けています。

気候も穏やかで、わんこ達の体調も安定している時期だからです。

検査内容は、

- 血液検査(腎臓・肝臓・ホルモンなど)

- 尿・便検査

このほかにも、レントゲンやエコー検査などがありますが、我が家では基本的に受けていません。

なぜなら、これらの検査はわんこにとって大きなストレスになることがあるからです。

そのため、本当に体調が悪い時や必要な場合だけお願いするようにしています。

病院によって内容や費用は異なりますが、うちの子たちは1頭あたり1万円前後が目安です。

結果はおよそ1週間ほどで出て、気になる項目があった場合は、先生がひとつずつ丁寧に説明してくれます。

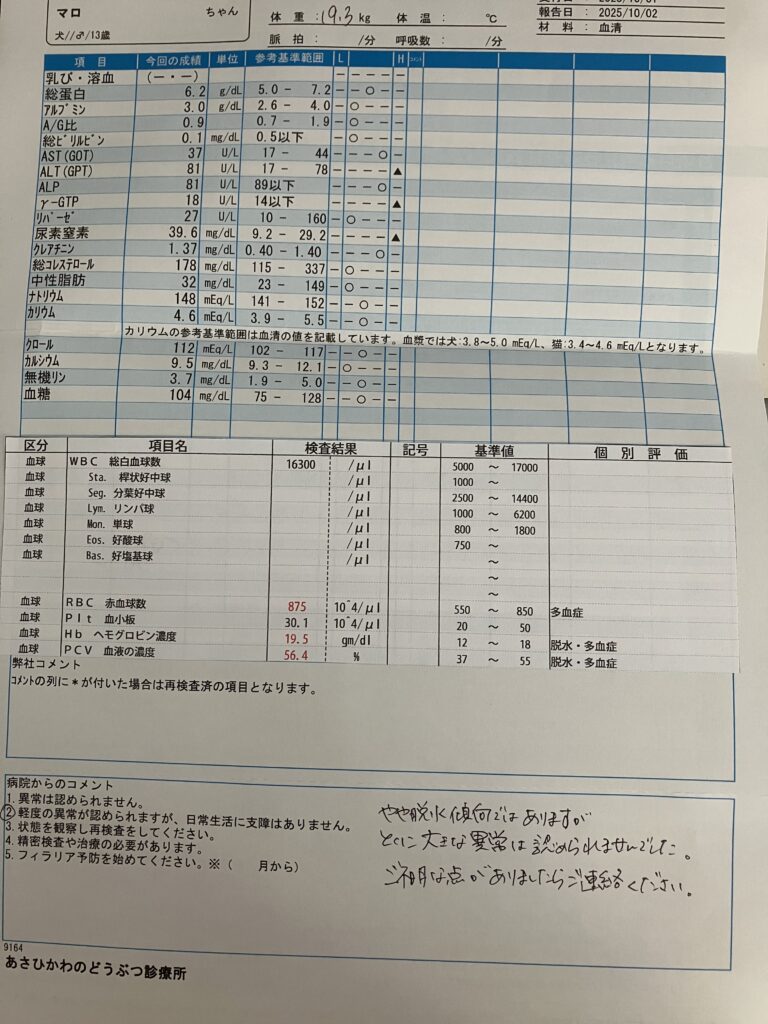

先日、13歳のまろが血液検査を受けたところ、腎臓と肝臓の数値が少し高めでした。

獣医師の先生からは「心配するほどではないけれど、やや脱水ぎみ」とのこと。

そこで相談の上、いつもの食事に鶏肉の煮汁をスープとして加えるようにしました。

おかげで食欲もあり、体調も安定しています。

こうして健康診断の結果をもとに、日々の食事やケアを少しずつ見直すようにしています。

健康診断のポイントと工夫

シニア犬にとって、通院はそれだけでストレスになることもあります。

だからこそ、できるだけ負担を減らすように工夫しています。

血液検査を受ける場合は、9時間以上の絶食が望ましいとされています。

うちでは、朝ごはんを抜くのは少し可哀そうなので、

検査の時間を夕方5時以降にお願いするようにしています。

その方がわんこ達のリズムを大きく崩さずに済み、

私たちも落ち着いて病院へ向かうことができます。

また、多頭飼いの我が家では、1日1頭ずつ診てもらうようにしています。

1頭ずつゆっくり対応してもらえるし、私自身も落ち着いて話を聞けるのでおすすめです。

🐾 まとめ:健康診断は“これからも穏やかに暮らすための時間”

健康診断というと、「病気を見つけるためのもの」というイメージがあるかもしれません。

けれど私は、それ以上に「今の健康を確かめ、これからの生活を見直すための時間」だと感じています。

検査の結果が少し気になる数値でも、

早めに気づければ、食事や生活の工夫でサポートしてあげることができます。

何よりも、“今、この子がどう過ごしているのか”を知るきっかけになるのが健康診断だと思います。

毎回の検査を通して、

「今年も元気でいてくれたね」とホッとする気持ちと、

「これからも一緒に穏やかに過ごそうね」という願いが自然と湧いてきます。

わんこ達にとっても、そして飼い主さんにとっても、

健康診断は“安心”をくれる大切な時間です。

無理をせず、できる範囲で続けていくこと。

それが、長く穏やかに暮らしていくためのいちばんの秘訣かもしれません🐶💕

コメント