年齢を重ねた愛犬の体を見て、「最近ちょっとぽっちゃりしたかも?」と感じたことはありませんか?

シニア期に入ると、代謝の低下や運動量の減少によって太りやすくなります。

でも、肥満は放っておくと関節や心臓、内臓に負担をかけてしまうことも。

この記事では、シニア犬が太りやすくなる原因と、今日からできる肥満対策を紹介します。

🐶 シニア犬が太りやすくなる理由

- 基礎代謝が落ちる: 若い頃よりエネルギーを消費しにくくなります。

- 運動量が減る: 足腰の筋力が低下し、散歩時間や距離が短くなりがちです。

- 食事量が変わらない: 若い頃と同じ食事内容を続けていると、摂取カロリーが過剰になります。

これらの要因が重なると、知らず知らずのうちに体重が増加してしまうことがあります。

🍚 食事でできる肥満対策

シニア犬のダイエットは「食べさせない」ではなく、「適量でバランス良く」が基本です。

- 低脂肪・高タンパクのフードを選ぶ(筋肉を維持しながら脂肪を減らす)

- おやつの量を1日のカロリーの10%以内にする

- 早食い防止ボウルを使う(ゆっくり食べることで満足感アップ)

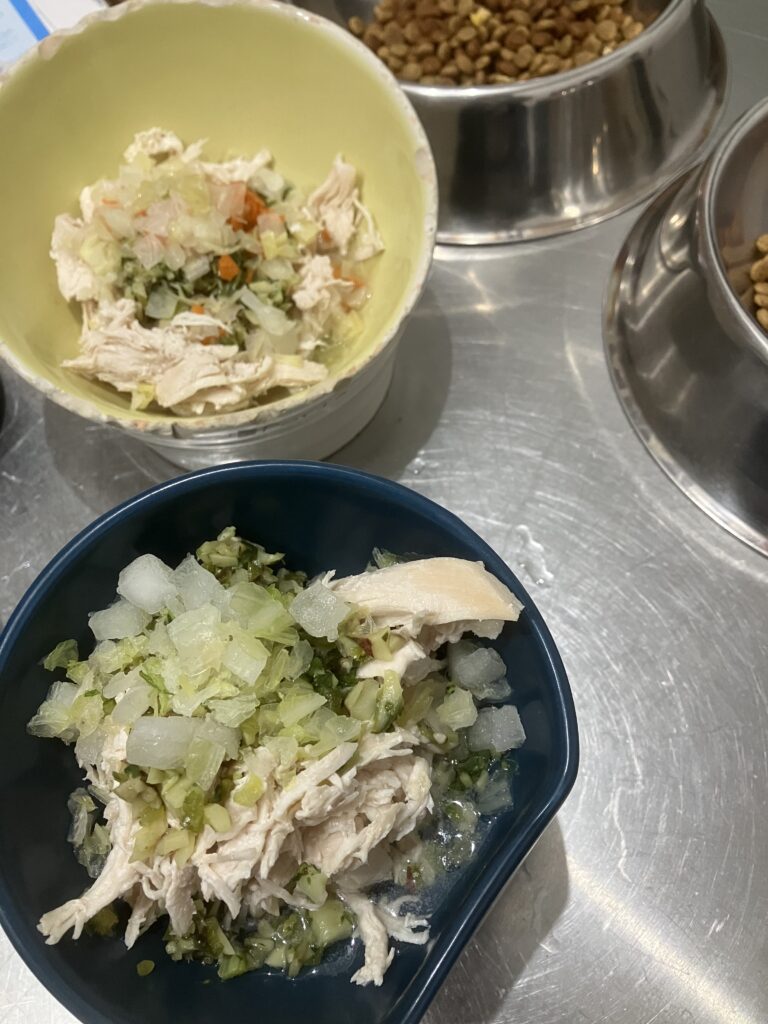

- 手作り食の場合は、鶏むね肉+野菜を中心に(我が家はこちらを取り入れています)

📔 我が家のまりちゃんのダイエット体験

我が家のまりちゃん(推定9歳)は、少々ぽっちゃり体型の中型犬です。

体重がMAX 23.5kg に達したとき、動物病院の先生から「少し肥満ぎみですね〜」と言われてしまいました。

飼い主として、これからの健康を考え、まりちゃんのダイエットを決意しました。

ダイエット前の食事は、朝夕2食。

朝は 鶏胸肉140g+蒸し野菜のトッピング、夕方は ドライフード120g を与えていました。

これを見直し、朝夕ともに 鶏胸肉130g+野菜トッピング のみの食事に変更。

さらに、普段のお散歩もその日の体調を見ながら、無理のない範囲で少しずつ距離を伸ばすようにしました。

その結果、なんと 23.5kg → 21.4kg のダイエットに成功!✨

体も軽くなり、動きがスムーズになったように感じます。

やはり「良質なタンパク質を中心にした食事管理」が功を奏したようです。

獣医師の先生からも「21kgを切るくらいまでで大丈夫」と言われているので、

焦らずゆっくり、まりちゃんのペースで目標を目指していこうと思います。

🚶♀️ 運動でできる肥満対策

運動は「無理をさせない」ことが一番大切です。

年齢や体調に合わせて、少しずつ続けることを意識しましょう。

- 1日2回、15〜20分のお散歩(無理なくゆっくり)

- 階段や段差を避けて、平坦な道を選ぶ

- 室内でのスキンシップ運動も◎

シニア犬は「動かない=悪いこと」ではありません。

その日の体調に合わせて、動ける範囲で動くことが何より大事です。

🏡 生活環境でできる工夫

シニア犬にとって快適な環境づくりは、日常の動作をスムーズにし、転倒や関節への負担を減らすことにつながります。

- 滑りにくいマットを敷く

フローリングの床は滑りやすく、関節を痛める原因にもなります。

廊下やリビングなど、よく歩く場所に滑り止めマットを敷くだけで安心感がアップします。

ペット用マットでなくても、ホームセンターで買えるジョイントマットでも十分です。 - ベッドや寝床を体に合った高さに調整

高すぎると上り下りが負担になり、低すぎると立ち上がるのに苦労します。

ペットの様子を見ながら、ベッドやマットの厚みを調整してみましょう。

また、寝床の近くにトイレを設置しておくと移動がラクになります。 - 空調を整えて、快適な温度を保つ

シニア犬は体温調整が苦手になるため、夏の冷房の効かせすぎや冬の冷えに注意が必要です。サーキュレーターで空気を循環させたり、冬は湯たんぽを利用するのもおすすめです。

💡 飼い主さんができること

体重計測を「週1回」行うことを習慣にしてみましょう。

体重変化をグラフ化するだけでも意識が高まります。

また、動物病院での定期的な健康チェックも忘れずに。

📋 まとめ

- 肥満は病気のリスクを高める

- 食事・運動・環境の3つのバランスが大切

- 無理せず、ゆるやかに続けることが成功のコツ

シニア犬の肥満対策は「体重を減らすこと」ではなく、「健康を守ること」。

小さな工夫を積み重ねながら、愛犬と一緒に穏やかな毎日を過ごしましょう。

👉 次回は「シニア犬と健康診断」についてお話しします。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d37c172.b8253e4d.4d37c173.11e1f1d3/?me_id=1190950&item_id=10065905&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwide%2Fcabinet%2Fguide%2F76263-3-m-rank-p.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント